シリーズ:酵素の仕事⑩-アルカリフォスファターゼ(ALP)

- shiga67

- 2024年8月20日

- 読了時間: 6分

更新日:9月11日

はじめに

酵素の仕事シリーズ⑨として西洋わさびペルオキシダーゼ(HRP)を取り上げました。HRPは高感度免疫分析に使用されていますが、同様にアルカリフォスファターゼ(ALP)も類似の目的で使用されており、この二つの酵素を用いた酵素免疫分析がほとんどといって差支えありません。この目的で用いられるALPはウシ小腸や菌などから抽出されたもの、あるいは遺伝子組み換えで調製されたものなどがあります。また、臨床項目としてもALPは重要で、さまざまな疾病によってその活性値は変化します。今回は、アルカリフォスファターゼについてご紹介します。

臨床診断におけるアルカリフォスファターゼ(ALP)について

アルカリフォスファターゼ(ALP)は臨床項目の一つとして知られています。肝臓や胆のう、骨の病気において、有意にALP値は高くなります。生体内でのALPの役割はリン酸エステル化合物の加水分解で、その機能については意外に定まっておらず、一部、脂質代謝との関連性が指摘されています。小腸型ALPは腸での炎症の制御や長鎖脂肪酸の輸送制御に関与しているといわれています。各臓器ごとのALPには違いがあり、小腸型、組織非特異型(肝臓、腎臓、骨)、胎盤型、生殖細胞型に大きく分類されています。通常、血液検査の項目として用いられているALPは肝臓由来(ALP1)と骨由来(ALP3、BAP)で、ALP1は肝機能評価に用いられ、BAPは慢性腎不全、ガンの骨転移、骨粗しょう症等の診断に使用される指標となっています。また、ALPが少ない低フォスファターゼ症は、組織非特異的ALPの発現が少ない遺伝性の疾患として現れることもあります。ALPの診断によってさまざまな疾病の発症原因を特定することができるため、臨床分析において有用なマーカーの一つです。

臨床分析におけるALP活性測定は、2020年にJSCC(日本臨床化学会)法からIFCC(国際臨床化学連合)法へ切り替えられた経緯があります。いずれも4-ニトロフェニルリン酸(p-Nitrophenylphosphate:PNPP)を基質に用いますが、緩衝剤や添加剤、濃度、測定温度が異なります。切り替えの目的は、国際的な手法の統一の流れに沿ったもので、国際的な治験への参加や、検査のグローバル化に対応するためとされています。切り替えが可能となった理由は、標準物質ができ標準測定法が確立できたことにより、国際的な標準化が進んだことがあげられます。酵素活性単位については、1964年に国際生化学連合によって国際単位が定義され、ALP活性の慣用定義として使われていたKarmen単位やKing-Armstrong単位から、「酵素活性の測定は⾄適条件で⾏い、その初速度から基質の変化量を求め 1分間に1μmolの基質の変化を触媒する酵素活性を1国際単位(1U:1ユニット)とする。」となりました。その後、この酵素活性の国際単位を国際単位系(SI)に合致させる動きがあり、1999年にmol/sec(モル/秒)で定義されたkatの使用が推奨されることになります。この中で、「1秒につき1モルの基質の化学反応を促進する触媒活性を1カタールといい、katで表す。」と定義されています。ちなみに1 katは6x10^7 Uですので、kat表記では活性値が極端に小さくなります。今のところkatは計量法上の法定単位とはなっておらず、制定後20年以上経ちますが引き続き国際単位としてUが使われている状況となっています。

試薬としてのALPについて

試薬として用いられるALPには一般的に二つのサブユニットからなる分子量約140,000のウシ小腸由来のタンパク質が用いられており、単位重量当たりの活性値で表記されます。いくつかの試薬メーカーから数千U/mg程度の活性を持つALPが販売されており、その目的によってDNase、RNaseフリーであることを証明した試薬も販売されています。用いられるALPは通常ALP標識二次抗体で、一次抗体がマウスIgGであれば、抗マウスIgG抗体にALPを共有結合させたものになります。ALP標識抗体は、抗体を直接ALPに結合させたもの、抗体をパパインやペプシンで分解したあとに還元し、生じたチオール基にALPを二価試薬を用いて結合させたものなど、いくつかの種類があります。ALPはHRP(ペルオキシダーゼ)に比べると化学的修飾によって失活しやすいため、結合させるには工夫が必要です。図1に免疫分析の概要を示します。

図1 免疫法による抗原検出の原理

ALPの基質特異性は高くないため、活性分析には染色系から発色系、発光系の基質まで、これまで数多くのALP検出試薬が開発されています。染色系の色素としては、ナフトールAS-BIリン酸と亜硝酸ナトリウム、塩基性フクシンが用いられ、ナフトールAS-BIリン酸のリン酸基が切り離されたのち、フクシンのジアゾニウム塩がカップリングしてアゾ色素を生じる仕組みで、生じたアゾ色素は組織切片などの検体の表面に沈着します。また、ファーストレッドIIなどを用いる方法もあります。対象となる分子がどこに存在するかを顕微鏡観察することが目的なので、染色像が明瞭であることと、処理工程において色素が安定であることが求められます。

ELISAにおけるALPの活性分析法

ELISA(酵素結合免疫吸着分析法:Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)は、マイクロプレートを用いる多検体同時分析法の一つで、さまざまな生体分子の定量に用いられています。ALPはペルオキシダーゼ(HRP)と並んで高頻度に使用される酵素の一つです。HRPとALPのどちらをアッセイ開発に選択するのがいいかについては、検量線の直線性や試薬の安定性、再現性などからの判断になるかと思われますが、使用する発色試薬も考慮すべき項目です。ALP活性分析に最も頻度よく用いられる試薬はPNPPです。そのものは無色ですが、ALPによって切断されてp-ニトロフェノールを生じます。弱アルカリ性で黄色に発色するため、405 nmの吸光度を測定することで、ALPの活性を評価することができます。図2にALP活性測定に用いられる試薬を紹介します。いずれもリン酸を生じる反応ですが、pNPPの反応式のみリン酸を記載してあります。

図2 各種ALP基質の発色、発光反応

BCIP-NBTはBCIPのリン酸基がALPによってインドフェノールを生じ、二電子酸化により生じるインジゴと二電子還元によって生じるNBT(ニトロブルーテトラゾリウム)ホルマザンがいずれも青色色素となり、その吸光度から、

ALP活性を測定することができます。CDP-Starは不安定なジオキセタン構造をリン酸フェノールエステルとアダマンタンによって安定化しています。一旦リン酸基が除去されるとジオキセタン構造が不安定になり、開裂することにより励起されたフェニル基が基底状態にもどる際に466 nmの波長で数時間に渡って発光します。この構造は第三世代として改良されたもので、試薬の安定性に加え、発光寿命をコントロールするために、添加剤も使用されています。その後も多くの発色系、発光系試薬が開発されていますが、簡易な構造のPNPPと複雑な構造のCDP-Starは根強い支持を得て使用され続けています。

おわりに

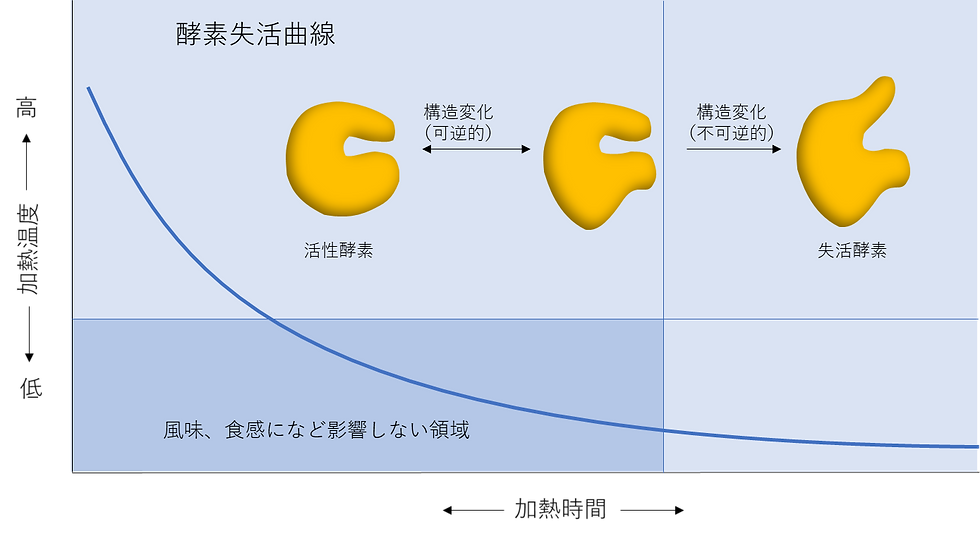

ホスファターゼの反応は脱リン酸化やリン酸エステルの加水分解で、脱リン酸化はリン酸化により活性化されたタンパクを不活性化することで反応制御に関与していますが、古くより知られていて臨床的測定意義があるALPの生体での役割があまり明確になっていないことはちょっとした驚きでした。分かっているつもりでも突き詰めれば分からないことが多いことに改めて気づかされます。細胞の中で酵素はどう動くのか、できた酵素のうち反応にすべての酵素分子が関わっているのか、反応が終わりを迎える状況を感知して酵素を失活させる工程は何が管理しているのか、酵素を失活させる工程に関わるものが酵素だった場合、その酵素を失活させる工程も管理されているはず、、、など、挙げればきりがありません。たとえその仕組みが解明されたとしても、さらに分からないことが出てくるだろうと思われます。結局は、関わる分子の一連の動きを見えるようにしなければ理解できないことかもしれませんし、分子の動きを見たけれど理解に至らなかったということになるかもしれません。

関連記事